Слайд 6 Калам– проводы старого года Калам — один из традиционных

Некрещеные чуваши калам праздновали перед великим днем (манкун). У крещеных

чувашей традиционный манкун совпал с христианской пасхой, а калам вследствие этого—со Страстной неделей и Лазаревой субботой. Во многих местах калам слился с манкун, а само слово сохранилось только как название первого дня Пасxи. С глубокой древности многие народы, в том числе и наши предки, наступление нового года отмечали весной. Своими истоками весеннне праздники восходят к новогодним торжествам. Только позднее, в связи с неоднократными изменениями календарной системы, первоначальный весенний новогодний обрядовый цикл распался, и ряд ритуалов этого цикла был перенесен на масленицу (саварни) и праздники зимнего цикла (кашарни, сурхури). Поэтому многие ритуалы этих праздников совпадают или имеют однозначный смысл. Чувашский языческий калам начинался в среду и продолжался целую неделю до манкуна. Накануне калама топили баню якобы для усопших предков. Специальный посыльный верхом ездил на кладбище и приглашал всех умерших родственников помыться и попариться. В бане духов усопших родственников парили веником, после себя оставляли для них воду и мыло.

История появления

Первые упоминания народности датируются шестнадцатым веком. Существует множество разнообразных версий происхождения этноса. Вероятней всего, потомками чувашей были тюркские племена. Во втором веке до нашей эры они начали мигрировать по направлению к западу.

В поисках лучшей жизни люди добрались до территории, которая в наши дни именуется городом Чебоксары. Регион был заселен тюрками в седьмом веке и лишь спустя триста лет было организовано отдельное государство, известное в те времена под названием Волжская Булгария.

В десятом веке оно считалось одним из сильнейших поселений на территории Руси, причем точные границы республики до сих пор известны. В те времена численность нации, обитающей в Булгарии, насчитывала почти полтора миллиона человек и представляла собой смесь из разного этноса. Рядом с болгарами мирно сосуществовали мордва, армяне, славяне и т.д.

История чувашского народа могла развиваться иначе, но в 1236 году на территорию вторглись враждебно настроенные монголо-татары. Они практически до основания разрушили Булгарию. Часть люди, спасаясь от захватчиков, двинулись по направлению к северу, где образовали Казанское ханство. Оно вошло в состав Руси в 1552 году во времена похода Ивана Грозного.

| С киргизского языка наименование этноса переводится как «скоромные». В соответствии с современными словарями «чуваши» – это «безобидные». |

Слайд 16 Симёк Симёк — летний праздник, посвященный поминовению усопших родственников

семик, так как на Руси этот праздник отмечался в четверг

седьмой недели после Пасхи. Чувашское симек восходит к этому русскому слову.Празднование симёк среди чувашей распространилось сравнительно недавно, видимо, не ранее середины ХVIII века. Тем не менее, многие обряды и ритуалы этого праздника восходят к седой старине. Объясняется это тем, что на симёк перенесены многие обрядово-ритуальные действия, первоначально причастные к калам и, отчасти, к юпа. В обрядово-ритуальной стороне праздника симёк можно выделить три основных линии: восходящие к восточнославянскому язычеству, русскому христианству (в его народном проявлении) и чувашскому язычеству. Несмотря на позднее, в целом христианское происхождение, симёк широко распространился в быту не только крещеных чувашей, но и язычников. В некоторых местах некрещеные чуваши называют этот день виле тухна кун, т. е. «день выхода усопших (из могил)». Возможно, это и есть старое чувашское название праздника, соответствующее русскому семику.

Слайд 24 Во время нартукана детвора с утра каталась с

нартукансаввисем. С наступлением сумерек над деревней то тут, то там

раздавались возгласы: «Нартукана-а-а! Нартукана-а!», т. е. «На нартукан!». Парни собирались группами и, уговорившись между собой, расходились по домам наряжаться в святочных дедов (нартуканстарикe) и в святочных бабок (нартуканкарчaкe). Парни наряжались преимущественно в женские одежды, девушки — в мужские. Через некоторое время ряженые высыпали на улицу и начинали ходить из дома в дом. Среди ряженых можно было встретить: и торговца-татарина, и комедианта с медведем, и марийку-сваху, и верблюда с лошадью, и цыганку-гадалку… Возглавляли процессию нартуканстарикe с кнутом и нартуканкарчaкe с прялкой и веретеном… Парней, прежде всего, интересовали те дома, в которых живут их избранницы или же приглашенные на праздник нартукан из других деревень гостьи. В обычные дни не принято было входить в такие дома, а в праздник это можно было сделать под покровом маскарадной одежды.

Культура и быт чувашского народа

Основное занятие этноса – земледелие. Судя по исследованиям историков, представители нации добились хороших успехов в данном направлении и преуспели в нем намного лучше, чем татары или славяне. Это объясняется тем, что чуваши обитали в небольших деревеньках, расположенных на удалении от больших городов.

Работа с земельными участками была для людей единственным способом добыть пропитание. Поэтому от домашних дел никто не отлынивал, к тому же местные земли считались плодородными и радовали жителей богатым урожаем.

К сожалению, этого было недостаточно, чтобы полностью обеспечить чувашей и избежать голода. Народность специализировалась на выращивании таких культур, как рожь, овес, ячмень, гречиха и горох. Для работ использовали серпы, косули и т.д.

В старинные времена чуваши обитали в маленьких поселениях, которые обычно возводили неподалеку от речных долин и озер. Дома вытраивались в ряд или «кучкой».

| Традиционное жилище этноса – пурт, его возводили посреди двора и считали центральной постройкой. Также можно было встретить строение под названием лась, оно исполняло роль летней кухни. |

Другие мероприятия

XI урбанистическая конференция «Глазычевские чтения»

18–19 июня с 10.30

Чувашская филармония (Президентский б-р, 9)

Спектакль «Король Лир»

16 и 17 июня 18.30, 24 июня 16:00

Театр кукол (Президентский б-р, 15)

Сказка «Три поросенка»

17 июня 10.30

Театр кукол (Президентский б-р, 15)

Музыкальная сказка «Белоснежка и семь гномов»

17 июня 12.00

Театр оперы и балета (Московский пр-т, 1)

Сказка «Золушка»

17 июня 12.00

ТЮЗ им. М. Сеспеля (пр-т Московский, 33/9)

Дикий Фест

17 июня 17.00

SK bar (ул. К.Маркса, 47а)

Драма «Братья Карамазовы»

17 июня 18.00

Русский драмтеатр (ул. Гагарина, 14)

Кукольный спектакль «Репка»

18 июня 10.30

Театр кукол (Президентский б-р, 15)

Музыкальная сказка «Дюймовочка»

18 июня 12.00

Театр оперы и балета (Московский пр-т, 1)

Музыкальная сказка «Незнайка и его друзья»

18 июня 12.00

ТЮЗ им. М. Сеспеля (пр-т Московский, 33/9)

Сказка «По щучьему велению»

18 июня 12.00

Русский драмтеатр (ул. Гагарина, 14)

Выставка «Весна-2023»

до 18 июня 16.00

ДК им. Я. Ухсая (ул. Ленинградская, 32)

Мелодрама «Леди на день»

18 июня 18.00

Русский драмтеатр (ул. Гагарина, 14)

Балет «Лебединое озеро»

18 июня 18.00

Театр оперы и балета (Московский пр-т, 1)

Комедия «Сиротливый запад»

18 июня 18.30

Театр Станиславский.com (ул. К. Маркса, 52 к1)

Спектакль-исповедь «А рыбы спят?»

18 июня 19.00

Камерный театр (ул. К. Маркса, 52)

Спектакль-концерт «От фольклора до джаза»

20 июня 18.30

Чувашский драмтеатр (Красная пл., 7)

Мистическая комедия «Милочка с того света»

20 июня 19.00

Камерный театр (ул. К. Маркса, 52)

Драма «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое)

21 июня 18.30

Чувашский драмтеатр (Красная пл., 7)

Балет «Ромео и Джульетта»

21 июня 19.00

Театр оперы и балета (Московский пр-т, 1)

Премьера «Я твой ангел»

22 июня 18.30

Камерный театр (ул. К. Маркса, 52)

«Санăн йыхравна эпӗ илтрӗм» (Услышала твой зов я)

22 июня 18.30

Театр кукол (Президентский б-р, 15)

Фантастическая драма «451 F. Часть 1. Путь Клариссы»

22 июня 19.00

Театр Станиславский.com (ул. К. Маркса, 52 к1)

Спектакль «Сказка о ежике, волшебном лесе и еще кое о чем…»

23 июня 10.00

Театр кукол (Президентский б-р, 15)

Сказка «Живые сказки древнего народа»

23–25 июня 15.00 и 12.00

Русский драмтеатр (ул. Гагарина, 14)

Премьера «Шурсямга, молодой волк»

23 июня 18.30

ТЮЗ им. М. Сеспеля (пр-т Московский, 33/9)

Комедия «Крутые виражи»

23 июня 19.00

Камерный театр (ул. К. Маркса, 52)

Комедия «Слишком женатый таксист»

23 и 29 июня 19.00

Театр Станиславский.com (ул. К. Маркса, 52 к1)

Спектакль «Сказка о добром сердце»

24 июня 10.30

Театр кукол (Президентский б-р, 15)

Кубок Главы Чувашии по конным бегам

24 июня 13.00

Ипподром в Новочебоксарске

Слайд 25 Начиналось шествие по заранее намеченным домам. В каждой

старухой парень садился за прялку и начинал прясть. Переодетая странником

девушка, помахивая помелом, начинала браниться и укорять, грозилась приклеить старуху к прялке. Одновременно она выхватывала у одного из сопровождающих бутылку с водой и выливала воду на подол одежды присутствующих. Все это проделывалось с большим юмором. Под конец все ряженые начинали плясать под музыку и шумный аккомпанемент печной заслонки, трещоток. Приглашали на танец и хозяев дома, особенно девушек. Парни в женских костюмах и масках старались высмотреть девушек-гостей, вызывая их на танец… Потешивши вдоволь хозяев, толпа ряженых с пляской и шумом отправлялась в другой дом. Еще днем парни через сестер и родственниц приглашали всех девушек в избранный для проведения праздника дом. Девушки приходили в лучших нарядах и усаживались вдоль стен. Лучшие места предоставлялись девушкам, прибывшим из других деревень. Когда собирались все приглашенные, начинались игры, танцы и песни.

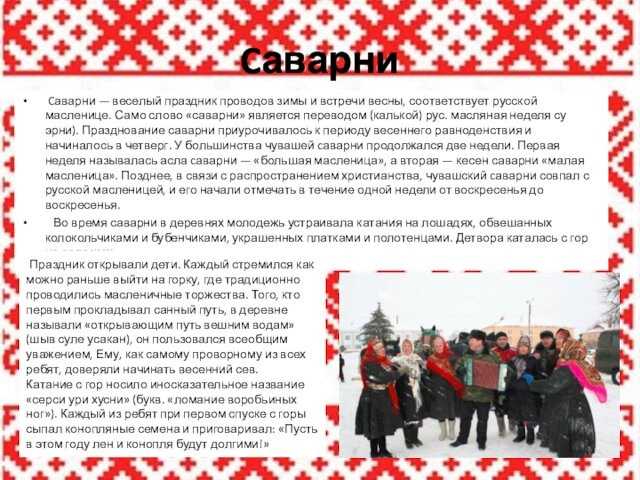

Слайд 5 Cаварни Cаварни — веселый праздник проводов зимы и встречи

(калькой) рус. масляная неделя су эрни). Празднование саварни приурочивалось к

периоду весеннего равноденствия и начиналось в четверг. У большинства чувашей cаварни продолжался две недели. Первая неделя называлась асла cаварни — «большая масленица», а вторая — кесен саварни «малая масленица». Позднее, в связи с распространением христианства, чувашский cаварни совпал с русской масленицей, и его начали отмечать в течение одной недели от воскресенья до воскресенья. Во время саварни в деревнях молодежь устраивала катания на лошадях, обвешанных колокольчиками и бубенчиками, украшенных платками и полотенцами. Детвора каталась с гор на салазках.

Праздник открывали дети. Каждый стремился как можно раньше выйти на горку, где традиционно проводились масленичные торжества. Того, кто первым прокладывал санный путь, в деревне называли «открывающим путь вешним водам» (шыв суле усакан), он пользовался всеобщим уважением, Ему, как самому проворному из всех ребят, доверяли начинать весенний сев.

Катание с гор носило иносказательное название «серси ури хусни» (букв. «ломание воробьиных ног»). Каждый из ребят при первом спуске с горы сыпал конопляные семена и приговаривал: «Пусть в этом году лен и конопля будут долгими!»

Свадебные наряды

Семья начинается со свадьбы, которые играют весело, с размахом. Жители из разных регионов России приезжают, чтобы увидеть это действо. По национальному обычаю жених в торжественный день должен быть в расшитой рубашке и кафтане, подпоясанном синим кушаком. Иногда кушак зеленого цвета.

На голове – меховая шапка с монетой, обут молодой человек в сапоги. Национальный костюм на все времена года. Снять шапку и кафтан жениху запрещено – нужно ходить в них до окончания свадьбы.

Торжественный наряд невесты состоял из рубашки, передника, вышитого халата. Голову украшала шапочка, вручную расшитая бисером и серебряными монетами. На плече – специальная накидка, украшенная серебряными монетами, на руках и шее – множественные украшения.

Украшений настолько много, что весили они зачастую больше 2-3 кг. А весь наряд затягивал на 15 кг и больше. Монеты пришивались не просто так – при движении они издавали мелодичный звон, оповещая о приближении новобрачной.

Где живут

Более половины представителей чувашской народности — 67,7%, проживает на территории Чувашской Республики. Она является субъектом Российской Федерации и располагается на территории Приволжского федерального округа. Республика граничит с Ульяновской и Нижегородской областями, Татарстаном, Мордовией и Республикой Марий Эл. Столица Чувашской Республики — город Чебоксары.

За пределами Республики чуваши живут преимущественно в соседних регионах и в Сибири, незначительная часть — за пределами РФ. Одна из наиболее крупных чувашских диаспор на Украине — порядка 10 тысяч человек. Кроме того, представители народности проживают в Узбекистане и Казахстане. На территории Республики Чувашия выделяется три этнографических группы. Среди них:

- Верховые чуваши. Проживают в северо-западной части региона, имеют местные названия тури́ или вирья́л.

- Средненизовые чуваши. Их локация — северо-восток Республики, диалектное наименование ана́т енчи́.

- Низовые чуваши. Живут в южной части региона, на чувашском языке имеют название анатри́.

Религия

Культура народности воистину уникальна. До сих пор в традиционных обрядах прослеживаются элементы Передней Азии. Также на стиль народности большое влияние оказали ираноязычные соседи (скифы, аланы). От них чуваши переняли не только манеру одеваться, но и часть религиозных обрядов.

Что исповедуют чуваши? Современные представители этноса являются православными христианами, мусульмане встречаются в исключительных случаях несмотря на тесное соседство с татарами.

До присоединения к Руси народность проповедовала язычество. Верховным божеством считался Тура, покровитель неба. Чуваши в старинные времена поклонялись духами природы, проводили в их честь ряд ритуалов. В результате у этноса появилось огромное количество обрядов, связанных с культом древа жизни, сменой времен года, посевом и сбором урожая.

| Многие из праздников сохранились и в наши дни, они гармонично объединились с христианскими обрядами. Ярким примером является чувашская свадьба, на которой молодожены и гости облачаются в национальные костюмы и проводят сложные ритуалы. |

Слайд 7 Первый день праздника назывался кёрён калам (малый калам).

одного парня рассыльным. Он верхом на коне объезжал всех родственников.

По этому случаю лучшего коня покрывали узорной попоной. В гриву и хвост заплетали разноцветные ленты и кисти, красной лентой подвязывали хвост коня, на его шею надевали кожаный нашейник с бубенчиками и колокольчиками. В лучшую одежду одевали и самого парня, на шею повязывали специальный вышитый платок с красной шерстяной бахромой. Подъезжая к каждому дому, посыльный трижды стучал кнутовищем в ворота, вызывал хозяев на улицу и стихами приглашал на вечер «посидеть под свечами». Родители в это время резали какую-нибудь живность. В середине двора обычно находилось специально огороженное место манкеле (главное мольбище).

Слайд 4 В полночь, когда деревня уже засыпала, несколько человек

слушали, кому какой звук послышится. Если кто услышит голос какого-нибудь

домашнего животного, то говорили, что он будет богат скотом, если же кто услышит звон монет, то полагали, что будет богат деньгами. Звон колокольчика и музыка волынки — шапар предсказывали свадьбу. Если эти звуки послышались парню, то он в этом году непременно женится, а если девушке — то она выйдет замуж. Много было в эту ночь и других гаданий, но молодые люди чаще гадали о женитьбе и замужестве. Это и понятно, так как по чувашскому обычаю именно в новогодний период родители молодых засылали сватов. Во время празднования кашарни по дворам ходили ряженые. Они разыгрывали всевозможные сценки из деревенской жизни. Ряженые непременно навещали дом, где молодежь праздновала кашарни. Здесь они показывали различные комические сценки. Однако первоначально роль ряженых сводилась к изгнанию из села злых духов и враждебных человеку сил старого года. Поэтому в период от рождества до крещения вечерами ряженые ходили с кнутами и имитировали битье всех чужих. На другое утро наступало так называемое водокрещение (тура шыва анна кун). В этот день отмечается Крещение Господне — один из так называемых двунадесятых праздников русской православной церкви. Установлен этот праздник в память об описанном в Евангелии крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

Как проходит сватовство и помолвка

Чувашская свадьба неразрывно связана с выполнением различных бытовых традиций и религиозных обрядов. Согласно существующим традиционным канонам народов

Чувашии, жениху рекомендуется выбирать себе невесту из дальней местности. Это связано с желанием избежать риска заключения брака между дальними родственниками. По этой причине в селениях часто устраиваются праздники, в которых участвуют жители нескольких поселений.

Молодежь на таких совместных праздниках обычно и знакомится, а старшие родственники присматриваются к парням и девушкам в поисках подходящих брачных кандидатур для своих взрослых детей. Бывают отдельные случаи, когда выбор невесты делали родители жениха, но даже в такой ситуации взаимное согласие сторон обязательно.

После обмена традиционными знаками внимания, которые свидетельствует о взаимной симпатии молодых людей, жених сообщает своим родителям о своем выборе.

Родители, в свою очередь, расспрашивают знакомых о своей будущей невестке с целью удостовериться, что их сын приведет в дом воспитанную и здоровую девушку, которая сможет родить здоровых детей – продолжателей рода.

Такое пожелание возникает неспроста, ведь у будущей невестки будет большой круг домашних обязанностей, и ей предстоит быть полноправной хозяйкой дома. Существует интересная особенность, что более зрелые невесты пользуются большим «спросом», так как имеют более солидный опыт ведения домашнего хозяйства, да и приданое у них значительно больше. Молодая пара, в которой 20-летний жених берет в жены 30-летнюю невесту – обычное явление в чувашских семьях.

Для летних свадеб выбиралось время после окончания весенних работ в поле, а осенние – после сбора урожая. В большие праздничные религиозные праздники свадьбы старались не проводить.

Последующее сватовство проводится следующим образом: группа сватов, состоящая из родственников жениха, отправляется в дом его избранницы. Есть одна особенность – количество сватов обязательно должно быть нечетное.В дом невесты сваты приходили с гостинцами и с крепкими напитками. В отдельных случаях на сватовство брали и жениха. Это делалось в том случае, если невесту выбирали родители, а жених еще не видел своей суженой. Если по каким-то причинам молодая на смотринах не понравилась жениху, он имел полное право отказаться от своих намерений. В доме невесты сваты начинали ничего не значащий разговор с родителями невесты, не называя при этом истинной цели своего визита.

Если молодая и родители невесты были не против, то назначалась дата ответного визита близких родственников невесты в дом жениха с целью закрепления знакомства.

Во время сватовства близкие родственники невесты объявляли о размере ее приданого, а родители жениха называли, какой калым дают за невесту. В состав приданого входил комплект одежды, предметов кухонной утвари, а также домашний скот.Семья жениха готовила денежный калым, а также продукты для проведения свадебного застолья. В настоящее время понятия «калым и приданое» сохранились, и лишь немного изменились: мерой их измерения считается универсальный денежный эквивалент. Передачу денег проводят за несколько дней до свадьбы накануне свадебных торжеств следующим образом: родственники невесты накрывают на стол и в центр ставят хлеб с солью, который родня жениха покрывает кошелем с калымом.

Глава рода невесты забирает калым и возвращает кошелек родственникам жениха с вложенной монеткой, что символизирует нескончаемое денежное благополучие молодой семьи. Если обе стороны приходили к обоюдному соглашению, то родственники обменивались небольшими подарками. На этой встрече намечалась дата свадьбы – обычно через 3–5 недель, но обязательно через нечетное количество дней.

Язык и письменность

Наречие народности относится к тюркской лингвистической группе. Историки считают, что это единственный сохранившейся язык из булгарской ветви. Внутри этноса он поделен на два диалекта, который отличается в зависимости от региона проживания. Также язык подразделяют на верховой («окающий») и низовой («укающий») говор. На основе последнего сформирован литературная лингвистика.

Историки уверяют, что в древние времена народ чуваши имел собственную руническую письменность. Современный алфавит появился лишь в 1873 году благодаря стараниям педагога И. Я. Яковлева. Помимо кириллицы он содержит ряд уникальных символов, которые отражают фонетические различия между диалектами.

Первым официальным языком республики считается русский, вторым – чувашский. Оба наречия входят в школьную программу и являются обязательными для изучения. Местное население бегло говорит на обоих языках.

Внешность и народный костюм

Представители этноса мало чем отличаются жителей средней полосы России. Европеоидный тип внешности с чертами монголоидной расы и средний рост – этими словами можно описать обычного жителя Чебоксар.

Характерной чертой нации считается прямой аккуратный нос, низкая переносица, лицо округлой формы, четко очерченные скулы и небольшой рот. Среди чувашей можно встретить и голубоглазых блондинов и темнооких брюнетов.

Национальные одеяния также похожи на наряды жителей средней полосы России. В основе женского костюма лежит ярко расшитая сорочка, дополненная халатом, передником и поясом. Барышни обязательно надевали головной убор (тухью) и многочисленные украшения, щедро обсыпанные блестящими и звенящими монетками.

Костюм мужчин отличался простотой и скромностью. Наряд включал в себя рубаху, штаны и пояс. Вещи шили в основном из сукна и холста. На ноги одевали онучи, сапоги или лапти. В холодное время года наряд дополняли кафтаном (шупар) и шубой на овчине (кёрёки). Традиционная вышивка чувашей представляла собой геометрический узор и символический рисунок древа жизни.

Ни один представитель народности не имел права покидать дом с непокрытыми волосами. Барышни творчески походили к декорированию головного убора. Тухью конусообразной формы надевали незамужние девушки, а вот дамы, связанные семейными узами, облачались в округлую хушпу. Изначально шляпка выполняла роль своеобразного оберега, позже её использовали для украшения внешнего облика.

Укрепление брака

Три дня после бракосочетания и торжественного банкета новоиспеченная жена не должна убирать в доме – грязную работу в эти дни выполняет родня. Молодая супруга благодарит ее подарками. Семь презентов после бракосочетания невестка должна преподнести свекрови.

В первый год породнившиеся семьи часто бывают в гостях друг у друга. Делается этого с единственной целью – наладить контакт, укрепить родство.

Через неделю после бракосочетания молодожены приезжают с визитом к тестю. Через три недели – повторный визит к нему, а через 6 месяцев в гости едут уже 12 человек: молодые супруги, родственники мужа.

Продолжительность последнего визита – 3 дня. С угощениями, разговорами, песнями, плясками. Молодая семья получала остаток приданого в этот приезд – домашний скот.

Родство – одна из лучших и свято почитаемых традиций у чувашей. Возможно, поэтому семьи у представителей народа крепкие, разводы происходят гораздо реже, чем у других национальностей, проживающих в РФ, а взаимопонимание и связь поколений – не пустой звук.

Слайд 3 Кашарни — Крещение (23 декабря – 1 января) Кашарни, местами

недели от Рождества (раштав) до Крещения. После введения христианства совпал

с русскими святками и крещением. Первоначально этим праздником отмечался период зимнего солнцестояния.Слово кашарни, видимо, только внешне несколько походит на русское крещенье (к нему восходит вариант кёрещенкке). В буквальном смысле кашарни—«зимняя неделя» (ср. тат. кыш «зима»).Для проведения кашарни молодые люди нанимали какой-нибудь дом и варили в нем так называемое девичье пиво (хёр сари).Для этого со всей деревни собирали складчину: солод, хмель, муку и все необходимое для угощения односельчан, а также гостей, приглашаемых по этому случаю из соседних деревень. За день до крещения молодые девушки собирались в этом доме, варили пиво и стряпали пироги. Вечером в дом собиралась вся деревня от мала до велика. Девушки сначала угощали пивом стариков и родителей. Благословив молодых на счастливую жизнь в наступившем новом году, старики вскоре расходились по домам. Молодежь проводила этот вечер в увеселениях. Всю ночь звучали музыка и пение, парни и девушки плясали под частушки

Важное место в праздновании кашарни занимали всевозможные гадания о судьбе.

Слайд 21 Улах (посиделки)Осенью и зимою, когда обыкновенно ночи длинные,

девушки. Собирались обычно у кого-нибудь дома, если родители, например, уезжали

в гости в соседнюю деревню, или в доме одинокой женщины или в бане. Потом за это девушки, парни помогали ей в какой-нибудь работе, дров наколоть, хлев почистить и т. д.Девушки приходят с рукоделием: вышивкой, вязанием. Потом приходят парни с гармошкой. Они садятся между девушками смотрят на их работу, оценивают. Угощают девушек орехами, пряниками. Один из парней обязательно должен быть гармонистом. Молодежь на посиделках веселится. Поют песни, шутят, пляшут, играют. За тем парни уходят на посиделки, на другие улицы. На каждой улице собирается свой Улах. Так парни за ночь успевают посетить несколько посиделок.В старину на Улах приходили смотреть и родители. Гостей угощали пивом, а они в ответ клали в ковш деньги, которые обычно отдавали гармонисту. Приходили на посиделки и ребятишки, но они долго не задерживались, насмотревшись на веселье, отправлялись по домам.Парни на этих посиделках присматривали себе невест.

Традиции и обычаи чувашского народа

Этнос бережно хранит старинные обряды, которые зародились во времена их предков. Многие древние традиции народ соблюдает и в наши дни. Одним из национальных торжеств, которые праздновали несколько веков назад, является Улах. В Чебоксарах его отмечает и современная молодежь.

Организатором веселья является девушка, которой посчастливилось остаться без родителей. Когда старшее поколение покидало дом по своим делам, барышня приглашала в гости местную молодежь. Хозяйка вместе с остальным девушками усаживается в круг и занимается рукоделием. В это время юноши устраиваются неподалеку и наблюдают за происходящим.

Также молодежь пела под гармонь, танцевала и веселилась. Изначально цель мероприятия была поиск второй половинки. В современном мире – это просто возможность от души повеселиться без присмотра отцов и матерей.

Еще один традиционный обычай чувашей – Саварни. Это празднество, посвященное проводам зимы. Народные гулянья проходят с плясками, песнями и многочисленными играми. Люди наряжают чучело, символизирующее матушку-зиму. Также в этот день принято кататься на запряженных в сани лошадей. В основном подобным развлечением увлекаются детишки.

Чувашская Пасха или праздник Манкун – это одно из самых светлых и чистых празднеств. Накануне торжества хозяйки прибирались в доме, мужчины наводили порядок во дворе. К празднику ведется тщательная подготовка, наполняются пивом бочонки, пекутся различные пироги. Также женщины красят яйца и занимаются готовкой национальных яств.

Манкун растягивается на семь дней, на протяжении которых народ веселится, танцует, поет и проводит разные конкурсы. Перед праздником на улицах устанавливают качели, на которых могли покататься не только дети, но и взрослые.

Существует у чувашской народности ряд торжеств, связанных с земледелием: Акатуй, Симек, Пукрав, Питрав. Их отмечают в честь начала и окончания посевных работ, сбора урожая или прихода зимы.

Еще один национальный праздник жителей Чебоксар – Сурхури. В этот день у молодых девушек принято гадать. В кромешной темноте они отлавливали овечек и повязывали им на шею ленточку. Ранним утром барышни отправлялись в загон, чтобы посмотреть цвет шерсти животного.

Если она белоснежная, то у второй половинки будут светлые локоны. Тёмный окрас свидетельствовал о том, что барышне попадется темноволосый кавалер. Если овечка оказывалась пестрой, то считалось, что пара будет не слишком красивой.

| В зависимости от района торжество отмечают в разные даты, например, перед Рождеством или Новым годом. А некоторые проводят Сурхури в ночь перед Крещеньем. |