Как и почему уничтожили скоморохов

Многие представители церкви ненавидели скоморохов и считали, что они являются представителями культа Трояна. Из-за этого и из-за выставления церкви в неприглядном виде в XV веке начались активные действия против скоморохов. Их арестовывали, били розгами и батогами, бросали в тюрьмы, а инструменты сжигали на кострах. Благодаря стараниям архиепископа Никона в 1648 году царь Алексей Михайлович подписал указ, запрещающий скоморошество на Руси.

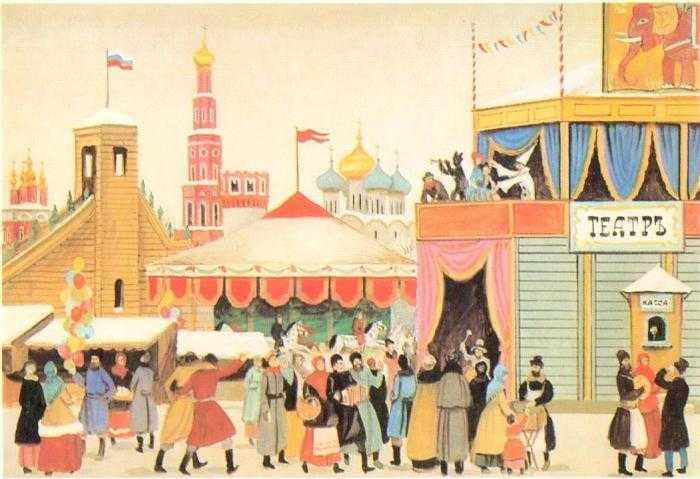

Позднее оставшиеся не у дел скоморохи стали заниматься другими, более угодными церкви и государству делами. Своё актерское поприще они не оставили, а стали выступать в балаганах и на ярмарках. Они всё так же показывали представления с фокусами, куклами и дрессированными животными, но делали это уже в ином ключе, оставив в стороне насмешки.

С языческих времен по русским селам и городам бродили веселые люди в ярких нарядах. Скоморохи смешили простой народ и знатных людей, пользовались их любовью и вдруг исчезли, оставив после себя только пословицы и поговорки. А ведь эта категория людей имеет свои историю, традиции, тайны, которые и сегодня представляют огромный интерес.

Борьба с искусством

К сожалению, времена прихода христианства не пощадили ни актёров, ни самих скоморохов. Постепенно искусство начинает приходить в упадок, чему в немалой степени способствовали постановления правителей.

В 1648 году стараниями архиепископа Никона был издан царский указ о полном запрете скоморошества на Руси. После этого отголоски древнего искусства ещё встречались в отдельных уголках страны, однако старательно подавлялись духовенством. Скоморохи пытались устоять, сохранить своё ремесло, однако они были одни против власти и религии, что вели с ними беспощадную войну.

И всё-таки я считаю, что скоморохи сумели сберечь своё искусство. Почему? Именно эти люди являлись носителями фольклора, что сохранился до нашего времени. Увы, сами скоморохи исчезли в веках, однако их творчество живо и сейчас, а значит, их труд не был напрасным. Кто, как не они, доказали нам, что память народа — бессмертна?

Подписывайтесь также на Youtube канал «Мир Истории»

Профессиональные зазывалы

Ярмарки были большие, балаганов много, так что публику надо было переманивать от конкурентов. В начале 19-го в. зазывалами работали в основном иностранные артисты, классические Пьеро или паяцы (Леман был одним из них). Постепенно иностранцев «импортозаместили» — так появилась профессия балаганного или карусельного деда. У него было две важные задачи: он балагурил, располагая к себе зрителей, и создавал искусственный ажиотаж. Кричать о том, что все билеты распроданы, а представление вот-вот начнётся, при пустом балагане было обычным делом.

Вот как вспоминал о масленичном зазывале Фёдор Шаляпин: «Мне было лет восемь, когда на святках или на пасхе я впервые увидал в балагане паяца Яшку. Яков Мамонов был в то время знаменит по всей Волге, как «паяц» и «масленичный дед». Плотный пожилой человек с насмешливо сердитыми глазами на грубом лице, с чёрными усами, густыми, точно они отлиты из чугуна, — «Яшка» в совершенстве обладал тем тяжёлым, топорным остроумием, которое и по сей день питает улицу и площадь. <…>

Я смотрел на него, разиня рот, с восхищением запоминая его прибаутки:

— Эй, золовушка, пустая головушка, иди к нам, гостинца дам! — кричал он в толпу, стоявшую пред балаганом.

Расталкивая артистов на террасе балагана и держа в руках какую-то истрепанную куклу, он орал:

— Прочь, назём, губернатора везём!

Очарованный артистом улицы, я стоял пред балаганом до той поры, что у меня коченели ноги и рябило в глазах от пестроты одежды балаганщиков.

— Вот это — счастье, быть таким человеком, как Яшка! — мечтал я».

Репертуар и костюмы скоморохов

Репертуар бродячих актеров включал фокусы, танцы, небольшие пьески (игрища), песенки, глум (социальную сатиру). Представления они давали обычно в масках под аккомпанемент бубнов, волынок, гудков, жалеек, домр. Инструменты бродячих музыкантов выдавали веселые зажигательные мелодии, заманивающие людей пуститься в задорный пляс. Однако при желании скоморохи могли исполнить и грустную балладу, заставляющую плакать недавно веселвшуюся толпу. Произведения скоморохов иногда носили фривольный характер, что, впрочем, не смущало публику. Такая вольность носила характер ритуальности, пришедшей из языческих обрядов. Почти всегда участие в представлениях принимал выдрессированный медведь – любимец зрителей. Рядом с лесным хищником находился развеселый артист в костюме козы, которая била в ложки, танцевала, вовлекая всех в пляску.

Согласно некоторым сведениям, занимались скоморохи и ворожбой. Даже после крещения русский народ долгое время сохранял языческие традиции, доверяя ворожеям, поэтому скоморохи могли свободно творить различные ритуалы. Существует легенда о Замри-горе, расположенной в Московской области. Сюда в свое время собирались скоморохи изо всех уголков страны и творили языческие обряды. На многие километры окрестностей разносились обрывки ритуальных песен, музыка, исчезавшие с рассветом. Скоморошьи наряды были необычайно красочными. Актеры носили яркие цветные рубахи и штаны, на голову обычно надевали смешные колпаки с бубенчиками. Выступая на площадях и улицах, скоморохи общались с публикой напрямую, вовлекая ее в представление.

«Срамные дела воспевают»

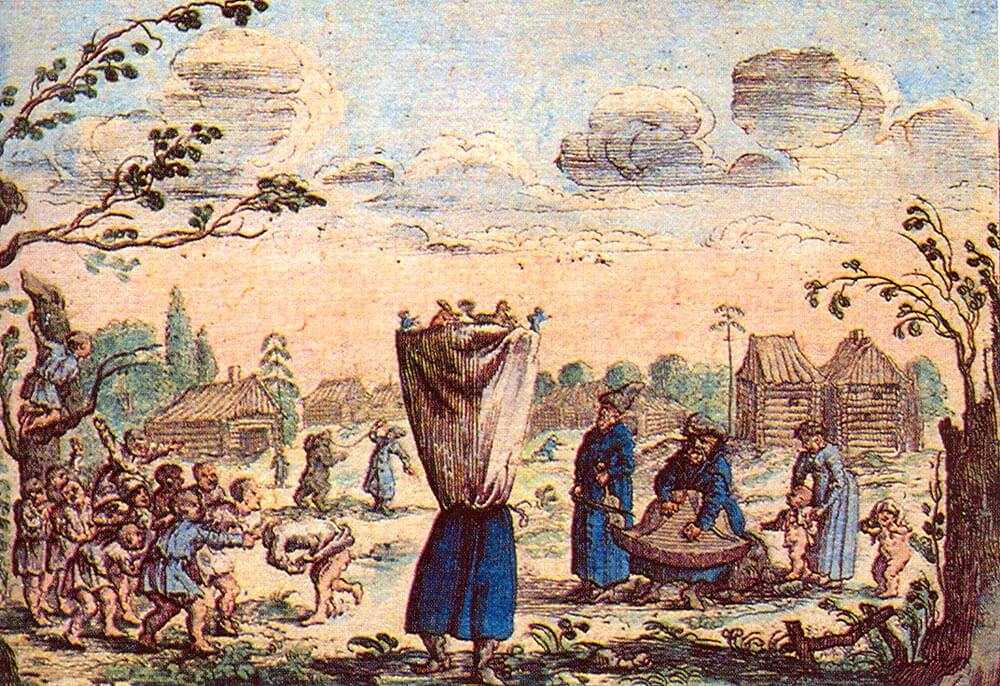

Отдельно надо сказать о совершенно особом ярмарочном артисте — Петрушке и вообще кукольном театре. Немецкий путешественник Адам Олеарий в 17-м в. писал: «Подобные срамные дела уличные скрипачи воспевают всенародно на улицах, другие же комедианты показывают их в своих кукольных представлениях за деньги простонародной молодёжи и даже детям, а вожаки медведей имеют при себе таких комедиантов, которые между прочим тотчас же могут представить какую-нибудь штуку klucht (шалость), как называют это голландцы, с помощью кукол. Для этого они обвязывают вокруг своего тела простыню, поднимают свободную её сторону вверх и устраивают над головой своей, таким образом, нечто в роде сцены (theatrum portatile), с которою они и ходят по улицам, и показывают на ней из кукол разные представления».

Как правило, представление с куклами давали два человека. Один находился за ширмой и водил персонажей, а второй был снаружи, обеспечивал музыкальное сопровождение и вёл с куклой диалог.

Часто петрушечник выступал в паре с шарманщиком, у которого могла быть и своя программа: например, учёная птица или мышь, которая вытаскивала билетики-предсказания. Нередко ярмарочный шарманщик водил с собой дрессированных животных — обезьян или собачек (вспомним «Белого пуделя» Куприна).

Исследователь русского скоморошества Анатолий Белкин отмечает, что сама культура скоморохов существовала в России до 17-го в. Потом их заменили иностранные артисты и музыканты, которые жили при богатых домах

А скоморохи «переквалифицировались» в ярмарочных зазывал, и Петрушка был их ассистентом, с которым можно было вести диалог или привлечь с его помощью внимание.

Но если одни скоморохи брали безобидных Петрушек, то другие выбирали в напарники медведей. У животных был богатый репертуар: с их участием проводили медвежью травлю, бой или комедию. Во время травли на медведей спускали собак на потеху публике, на бой с медведем мог выйти даже человек, правда, вооружённый рогатиной. Забавы эти были очень популярны, хотя во время боя можно было получить серьёзную травму. Медвежья комедия — это представление, во время которого животное выполняло элементарные действия, а вожатый произносил слова, которые как бы разумно объясняли их.

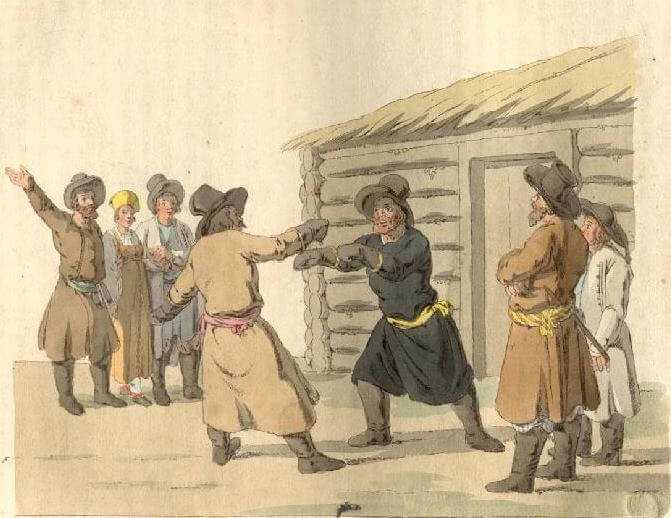

Кулачный бой. (wikipedia.org)

Заканчивалась ярмарка обычно кулачной битвой. В ней не было жестокости или остервенения, скорее, это был ритуал, который должен был задобрить богов коммерции. Бились ряд на ряд, например, кожевники против горшечников. Кто выиграет, будет на следующий год торговать на более выгодных местах. И, поставив эффектную точку, расходились. До следующей ярмарки.

Отрада для глаз

Балаган был универсальным и любимым развлечением. Он мог быть совсем простым — сцена да лавки. Мог быть богато украшен — всё зависело от состоятельности владельца. Главным же было само представление: комические сценки перемежались с цирковыми номерами — гимнастическими этюдами, фокусами, демонстрацией дрессированных зверей. В программе также были различные чудеса — шпагоглотатели, бородатые женщины, пожиратели огня.

Бывало, что чудеса собирали отдельно, делая что-то вроде музея диковинок — паноптикумов. Там находилось место для всяческих уродцев: двухголовых телят, великанов и карликов, пауков с женскими головами и русалок. В своей книге «Фокусы и фокусники» знаменитый иллюзионист Эмиль Кио пояснял, что эффектные уродцы — это результат умелого использования треножников, зеркал и игры света и тени. Но публика шла охотно и покупала билеты.

Считается, что первым крупным профессиональным балаганщиком в России был Христиан Леман. «У нас идея о масленице неразрывно соединена с идеею о Лемане, — писал в 1834 г. в «Северной Пчеле» Фаддей Булгарин. — Спросить у кого-нибудь: скоро ли будет масленица? — значит то же, что сказать: скоро ли Леман начнёт представления».

Историки почти не знают подробностей биографии Лемана — где он родился, как строил карьеру, когда и где умер. Остались только воспоминания о невероятных представлениях в его балагане, о том, как сам Леман играл Пьеро и показывал фокусы. И именно в его балагане в 1836 г. произошёл страшный пожар: из-за неумелых действий администрации балагана и пожарных (выходы находились с одной стороны, а народ кинулся в другую) погибли 126 человек.

Были и развлекательные балаганы поменьше, которые называли «столбиками» или «рогожными шапито». Фактически это была палатка на одной опоре. Там мог находиться тир, «учёные канарейки» или какое-то подобное не масштабное развлечение. Любили на ярмарках райки — небольшие ящички, в передней стенке которых делали прорези. Через них человек смотрел панораму: на длинную бумажную ленту наносили изображение и протягивали ленту внутри ящика с одного валика на другой.

А. Олеарий «Кукольник». (wikipedia.org)

По тому же принципу — длинной ленты с укреплёнными на ней персонажами — организовывали и механические театры. Бесконечная вереница куколок, вырезанных из картона или жести, ставилась на проволоку, укреплённую вдоль ширмы. С помощью такого механизма можно было показывать сценки последовательно, иногда в одном представлении механического театра участвовали до 400 кукол.

Художник и кукольник Нина Симонович Ефимова так описала одного из известнейших владельцев механического театра Василия Сизова: «Театр Сизова был огромный, зрительный зал — 40 аршин длины. Это было на Болоте, где тогда тоже происходили гуляния. У него было большое количество постановок со множеством фигур (4 огромных ящика). Василий Яковлевич, кроме таланта, наделён был терпением: если возьмётся делать — докончит обязательно».

Откуда взялись скоморохи на Руси

Скоморох, он же игрец, плясец, глумец и скомрах – в традиционной восточнославянской культуре так называли бродячих универсальных артистов, каждый из которых был и актер, разбирающийся в музыке и играющий на музыкальных инструментах, и танцор, выступавший на различных мероприятиях, вроде народных гуляний и свадеб.

Долгое время представители этой профессии составляли целый социальный класс.

Увидеть бродячих артистов можно было практически на любом крупном сборище людей, независимо от его направленности – играли они и на ярмарке, и на похоронах.

История искусства скоморохов берет своё начало во времена древней Руси, примерно в XI веке нашей эры. Основной их функцией являлась реализация древних как мир потребностей человека – в хлебе и зрелищах.

Именно ответственность за зрелища и брали на себя скоморохи. Они занимались тем, что затевали песни и пляски на площадях и ярмарках, завлекая в своё представление всё больше народа. Особенностью работы скомороха являлся непосредственный контакт с аудиторией.

Объединяясь в ватаги, эдакий бродячий цирк — скоморохи устраивали грандиозные представления, в которые вовлекались сотни и даже тысячи людей. Создавая атмосферу праздника и веселья, они разряжали социальную напряженность, отвлекали народ от рутинных проблем и тешили развеселыми нарядами и дрессированными животными детей.

В завершение образа накладываем грим

Без аквагрима не обходится ни одно торжество и всегда уместно использовать этот вид праздничного и модного детского макияжа. Радостный и яркий имидж несомненно обрадует детей на любом мероприятии.

Этот вид макияжа безопасен и легко смывается водой.

Для рисунка понадобится белая краска в качестве основы, а также красная, синяя, желтая и зеленая — любой колер по вашему желанию.

- Сначала наносим белый фон на выбранном участке лица влажной кисточкой (для максимально ровного нанесения с нее не должна капать вода).

- Следующий слой колера можно наносить практически сразу, поскольку влага испаряется на коже довольно быстро.

- Затем прорисовываем контуры глаз, бровей и безграничной улыбки.

- Добавляем краски на глаза и губы, рисуем бордовый нос.

- Для придания оригинальности, вместо классических круглых румян можно нарисовать щеки в виде сердечка или цветка.

- И в окончание — прорисовываем длинные ресницы!

В целом эта работа не занимает много времени и не требует много материальных вложений. Для опытного портного это займет не более 2 часов. Для новичка — чуть больше.

Ребенок будет в восторге видя процесс приготовления, с какой любовью и заботой вы делаете единственный и непревзойденный наряд. Сколько радости он испытает от предвкушения готового изделия, не говоря о том, что захочет поучаствовать в его производстве!

Колдуны или артисты?

Иногда скоморохам приписывали колдовские способности. Несмотря на стремительное распространение христианства на Руси, скоморохов вытеснить новая вера не смогла. Свой талант эти люди черпали во время специальных обрядов, которые проводились в определённых местах.

Существуют рассказы о том, что многие скоморохи отправлялись на Замри-гору, что располагалась неподалёку от Москвы. Как утверждали современники этих артистов, скоморохи до самого рассвета пели песни на горе, совершали всевозможные магические ритуалы, а с восходом солнца прекращали ворожбу и разъезжались по домам.

Не думаю, что на Замри-горе действительно происходил скомороший «шабаш». Скорее всего, это была обыкновенная дружеская встреча «коллег», которые обменивались мастерством, а значит, после посещения её многие артисты совершенствовали свои умения.

А вот важная деталь костюма скоморохов, шапка с бубенцами, являлась не просто символом актёров, но и их оберегом. В поверьях бубенчики часто выступают в качестве защитников от злых духов. Более того, защитником и покровителем скоморохов был древнеславянский бог Троян.

Гуляния

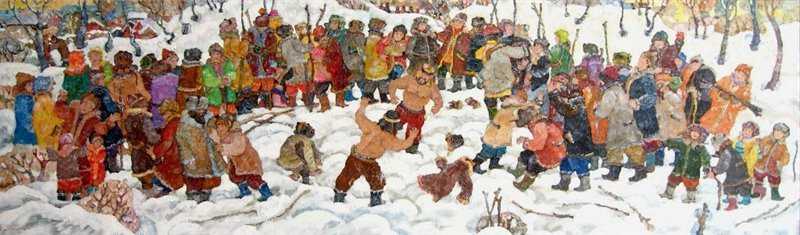

Гуляния вообще были привычным развлечением сначала в деревнях, а потом и в городах. Когда на ярмарку собираются тысячи посетителей, гуляния организуются сами собой. А тем более если ярмарка проходит во время того или иного праздника: тут гулять уже было доброй традицией.

Во время гуляний весной устраивали качели и карусели, зимой — катание с ледяных гор, летом — хороводы. Что интересно — горки делали не только для зимнего катания, но и для летнего. Например, в Царском селе с увеселительных горок скатывались на специальных тележках на 12 колёсах. Скорость они развивали по тем временам невероятную, несколько десятков километров в час. Для дам на тележке устанавливали сидение, кавалер стоял сзади.

И кстати, во время гуляния можно было не только покататься на карусели, но и заглянуть в театр или балаган.

Искусство говорить правду

Уже с языческих времён гуляния на Руси невозможно было представить без скоморохов. По сути, эти люди представляли собой актёров и режиссёров прошлого. Собственными силами скоморохи делали постановки, в которых играли роли, сочиняли песни и прибаутки. Но разве они просто развлекали народ? Нет и, как мне кажется, если бы веселье было единственной целью скоморохов, их искусство не получило бы такой популярности и распространения.

Как истинные поэты и певцы, выходцы из простого народа, скоморохи видели проблемы своего времени, о чём часто рассказывали в сатирической форме. Несложные куплеты, песенки и пьесы легко запоминались и пересказывались людьми. А для самих скоморохов не существовало общественной иерархии: если было за что, то они могли высмеять и богачей, и духовенство, и крестьян. А значит, как несложно понять, скоморохи были отдельным классом общества Древней Руси.

Ярмарки на Руси

В те времена в деревнях и селах торговля практически отсутствовала, поэтому ярмарки стали для простого народа очень удобным местом, где можно было продать излишки своей сельскохозяйственной продукции, прикупить обновки и другие необходимые товары, отдохнуть в конце концов от изнурительной земледельческой работы, повеселиться и как говориться «себя показать и других повидать».

Крупнейшими ярмарками на Руси считались:

- Мологская ярмарка. Место проведения – Верхнее Поволжье 14-16 века. Отличалась широким многонациональным составом торговцев, здесь вели торговлю купцы из России, Польши, Греции, Германии, Армении, Персии, стран Азии и Турции;

- Макарьевская ярмарка. Место проведения — Макарьев монастырь на Волге под Нижним Новгородом в конце 16 века. Удобное месторасположение способствовало привлечению большого количества торговцев, как местных, так и иностранных. После пожара, уничтожившего большую часть построек, торги перенесли в Новгород;

- Нижегородская ярмарка. Сменила Макарьевскую, с начала 18 века стала проходить в Нижнем Новгороде. Здесь был построен специальный Ярмарочный двор, где можно было приобрести очень широкий ассортимент различного вида продукции: соль, вино, рыбу, хлопок, меха, металлические изделии я и многое другое;

- Ирбитская ярмарка. Проводилась на Урале в 17 веке, отличалась многообразием товаров, как местных, так и из дальнего зарубежья: Китая. Средней Азии.

Народные гулянья

Любая ярмарка была для обычных людей настоящим праздником, который помогал отвлечься от тяжелых рабочих будней, позволял отдохнуть и душой, и телом. Там всегда царила атмосфера праздника и веселья, играла музыка, выступали актеры, звучали народные песни и детский смех. Туда ходили всей семьей, наряжались в красивые праздничные одежды, смотрели красочные интересные представления, веселились от души, принимали участие в различных конкурсах и игрищах, катались на каруселях и качелях, покупали различные товары, сладости и гостинцы.

Одним из самых древних увеселительных занятий на ярмарке издавна было вождение хороводов. В них участвовало большое количество народа, забава сопровождалась веселой музыкой, пением, участием скоморохов и лицедеев. Неторопливое вождение хороводов могло быть разорвано удалой русской пляской, в которой танцоры соревновались друг с другом в выделывании различных замысловатых фигур и коленцев.

Нередко на ярмарках проводились и различные силовые состязания, как например кулачные бои, особенно популярные на Масленицу, участвовали в них обычно физически развитые мужчины любого возраста вне зависимости от положения в обществе. Бой мог проводиться один на один, стенка на стенку или в виде «сцеплялки-совалки» (напоминала вид оригинального русского единоборства, в котором борьба проходила с помощью бросков и захватов). Для мужчин эта забава была одной из любимых, ведь она позволяла проявить свою силу, ловкость и мужество, «выпустить лишний пар» или даже «выбить из головы дурь», скопившуюся там, на протяжении повседневной рутины.

Уничтожение скоморошества

Сразу же после крещения священнослужители начали активную борьбу с бродячими актерами, которых приравнивали к языческим жрецам. Выступления комедиантов церковь считала бесовскими игрищами, противоречащими церковному уставу. В 1648 году архиепископ Никон усердными стараниями добился указа царя о полнейшем запрете скоморошества. После этого и других царских указов начались гонения на бродячих комедиантов и их слушателей. Скоморохов били батогами, бросали в тюрьмы, инвентарь уничтожали. Причина гонений крылась в нетерпимости церковных деятелей к народным увеселениям, центром которых были скоморохи. В поучениях повторялись пришедшие из Византии запрещения плясок, музыки, переодеваний, других видов увеселений, которые, по мнению византийцев, были связаны с языческими культами и преданиями.

Византийские взгляды почти полностью были перенесены церковниками в русскую действительность. Досаду у властей и церкви вызывали также сатирические выступления актеров, выставляющие духовную и светскую власти в нелицеприятном виде. Скоморохи со временем превратились в кукольников, балаганщиков, медвежатников, ярмарочных увеселителей. Феномен скоморошества отражает развитие русского народа от родовых общин до современного государства. Это часть самобытной культуры, рожденной народом, обеспечивающая потребность человека в самовыражении. Скоморошество – народное явление, элемент естественного развития творческой природы народа.

-

Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру кратко

-

Краткий кратко кратки ударение

-

Условные предложения в английском языке кратко

-

Инструктивные и селективные теории иммунитета кратко

- Образ жизни жирафа кратко

Ярмарочный театр

Помимо различного рода торгов на ярмарках обычно проводились различные театрализованные, музыкальные мероприятия увеселительного характера, устраивались балаганы, вертепы, спектакли и сценки с участием живых медведей, устраивались конкурсы и различные забавы.

(Кустодиев «Балаганы»)

Одним из главных обязательных героев ярмарочных представлений была пальчиковая кукла Петрушка. Она имела вид веселого и разбитного балагура и весельчака, с не очень симпатичной внешностью (у него имелся горб, большой нос, резкие черты лица, писклявый резкий голос), зато с очень задорным и озорным характером, отменным чувством юмора, которое иногда переходило всякие границы, поэтому очень даже часто сей персонаж попадал в различные неловкие ситуации и был не единожды бит за свой весьма длинный язычок.

Петрушка никогда не унывает, весло задирает свой длинный и горбатый нос и продолжает балагурить и смешить народ то своим сватаньем, то устройством на работу и другими забавными приключениями.

Чем занимались бродячие шуты

Безусловно, скоморохи были талантливыми комедиантами. Они ходили по городам и сёлам и веселили людей, показывая им забавные сценки. В основном, артисты выступали на площадях и ярмарках, но приглашали их и в боярские терема. Был у шутов и богатый реквизит: различные костюмы и маски из бересты или кожи. Меняя маски, один и тот же скоморох мог исполнять разные роли. Были скоморохи и хорошими певцами. Все свои произведения они сочиняли сами, и у каждой ватаги они были свои. Скоморошья музыка была весёлой и задорной, от неё ноги сами пускались в пляс. Но исполняли они и грустные баллады. Многие произведения скоморохов люди разбирали на цитаты, дошедшие и до наших дней.

Чаще всего вместе с бродячими артистами путешествовал и дрессированный медведь, обученный показывать различные трюки. А некоторые ватаги предпочитали водить с собой быка или козу. Нередко скоморохи устраивали кукольные представления по мотивам сказок. Но вместе с этим бродячие шуты были хорошими знатоками различных примет и астрологии, поэтому могли дать полезный совет, например, насчёт начала жатвы.

Большинство произведений скоморохов были сатиричными. Нередко скоморохи подвергались гонениями за то, что высмеивали бояр, представителей духовенства и простой народ. И если крестьяне и городские жители искренне смеялись над сценками, то сильные мира сего негодовали и хотели скоморохов истребить. Особенно рьяно этим мечтала заняться русская церковь, ведь во многих обрядах и представлениях они видели языческие мотивы.

Из глубокой древности

Первые скоморошьи выступления неизменно включали в себя двух персонажей – медведя и козу. Первый зверь мог быть самым настоящим, а вот рогатый костюм надевал кто-то из опытных весельчаков, чтобы бить в ложки и созывать народ на весёлое гуляние.

Что же это напоминало? Я думаю, здесь не нужно быть знатоком фольклора, чтобы понять: такое действо берёт корни от языческих ритуалов. Известно, что у древних славян медведь считался священным животным, хозяином лесной чащи, которому поклонялись многие племена. Во время обрядов для задабривания зверя часто устраивались пляски вокруг изображения медведя.

Скоморошьи забавы – это всё тот же ритуал, который теперь носил развлекательный характер и более «сценическую» форму.

Тайны мастерства

Главным для каждого скомороха было служение народу, своим зрителям и слушателям. Бездарный исполнитель никогда не стал бы представителем этого искусства, поскольку оценку таланту тоже давал сам народ.

Чаще всего скоморохи разыгрывали небольшие пьески, исполняли песни и весёлые мелодии, под которые каждый участник празднества чувствовал желание хотя бы немного поплясать. Инструментами скоморохов были традиционные русские бубны, гудки, жалейки, домры. Такой небольшой скомороший «оркестр» мог исполнить мелодию, от которой и стар, и млад без устали танцевал, а мог и затянуть печальную мелодию, что тронула бы даже самые черствые сердца.

Согласитесь, это настоящее мастерство – уметь так управлять настроениями и чувствами людей. Скоморохи умели это виртуозно.

Скоморошьи союзы

Со временем скоморохов начинают преследовать, однако и здесь талантливые люди находят решение проблемы. Чтобы избежать гонений и стычек с царскими служащими, в XVI веке скоморохи начинают объединяться в большие группы. Их труппы могли насчитывать 100 и более человек, а на такой отряд напасть никто не решался.

Кроме этого, массовость способствовала гастролям – теперь скоморохи могли ездить по городам, не боясь разбойничьих атак. К слову, сами скоморохи порой нападали на купцов и крупные обозы, чтобы получить провизию. Несмотря на это, в народном творчестве нет ни одного скверного упоминания об этих артистах с призванием Робин Гуда.

Народная ярмарка

Ярмарка — это рынок, в центре города или села, куда приезжали купцы, торговцы и ремесленники как из окрестных деревень и сел, так и из отдаленной местности, чтобы продать свой товар и посмотреть чужой. Именно на ярмарках заключались самые выгодные и крупные торговые соглашения, ведь сюда съезжались дельцы не только из местных городов и деревень, а и заморские гости из дальних стран. Во время ярмарки для развлечения и угощения гостей и покупателей всюду продавались различные сладости, фрукты и напитки как в палатках и лотках, так и специальными разносчиками.

(Современная ярмарка в Москве, Красная площадь)

На таких ярмарках каждый продавал что хотел, товаром могли быть как бублики и сахарные кренделя, так и домашняя скотина, птица, предметы гончарного и ткаческого искусства и многое другое. Это был настоящий рай для ремесленников (бондарей, кузнецов, гончаров, ткачей), которые целый год готовились к тому, чтобы явить покупателям настоящие шедевры своего мастерства. Также здесь предлагали свои услуги мастера различных дел: сапожники чинили обувь, брадобреи брили бороды и стригли волосы, портные чинили одежду. По рынку с целью зазывания покупателей ходили и смешили людей различными шутками-прибаутками, рекламного характера, шуты и скоморохи.

Дополняем образ аксессуарами

Наличие атрибутов придает имиджу завершенность и лоск

Правильно подобранные детали привлекают внимание к персонажу, создавая изюминку и неповторимость

Для нашего персонажа уместны атрибуты: колпак и воротник, которые мы с вами научились творить.

Дополнить эти детали можно внеся в них яркости, благодаря присутствию страз, пайеток и разнообразных помпонов, которые также очень легко изготовить самостоятельно.

Применив фантазию и смекалку, возможно выполнить иные варианты шапки, например трех-, четырех и более рожковые.

Вместо кушака допустимо использовать атласную широкую ленту, с помпонами из цветных ниток по краям. Или же изготовить тканевый пояс из того материала, из которого был сшит костюм.

Пояс можно сделать двухцветным, например сине-красным с оборота.

Праздник превращается в настоящий фейерверк, когда вокруг красочные декорации и стильные аксессуары, ну и конечно же, море шаров!